目录

参考:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/338817680

Transformer 模型原理和代码实现教程

一、Transformer 模型简介

Transformer 是一种基于注意力机制的深度学习模型,由 Vaswani 等人在 2017 年的论文《Attention is All You Need》中提出。它抛弃了传统 RNN 的循环结构,完全依赖自注意力机制实现序列建模,广泛应用于 NLP 和其他领域。

二、Transformer 模型结构

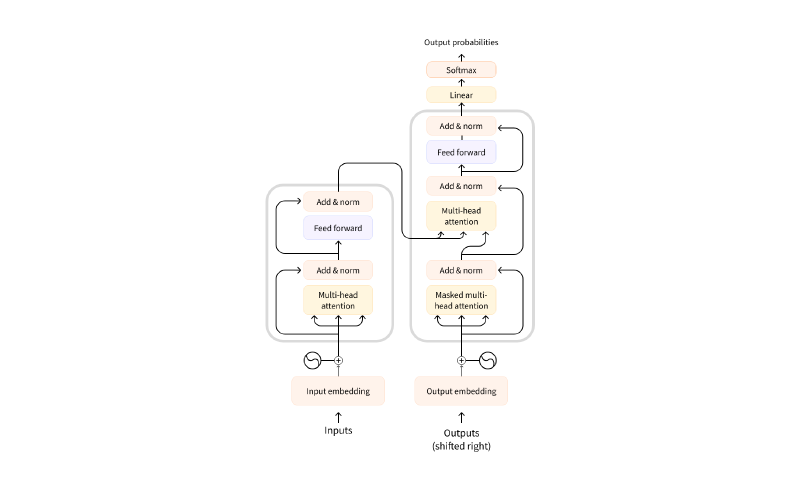

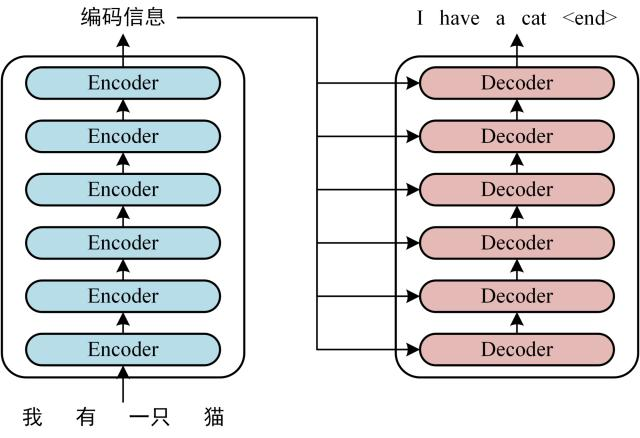

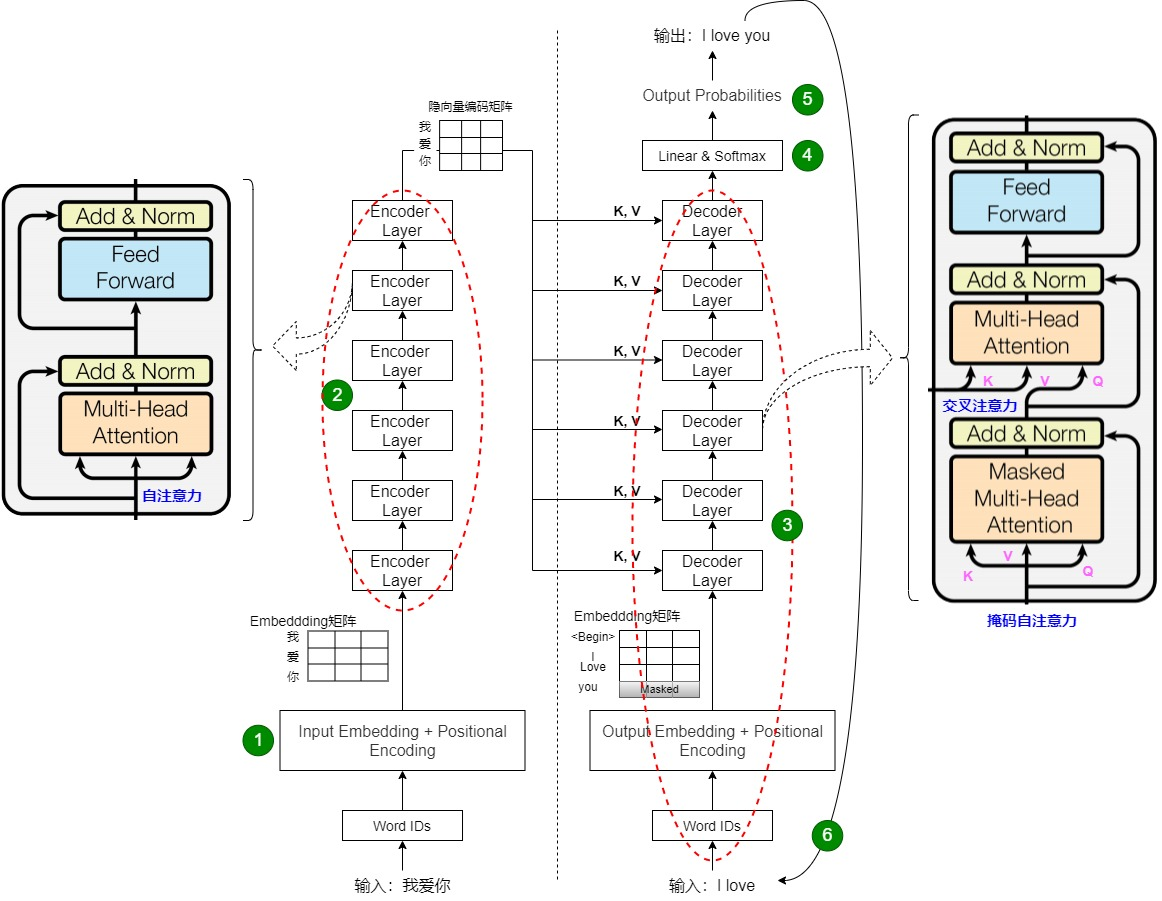

1. 整体架构

Transformer 由编码器和解码器组成,通常堆叠 6 层,用于序 列到序列任务。

上图展示了编码器和解码器的堆叠结构及数据流向。

2. 编码器(Encoder)

每个编码器层包含:

- 多头自注意力机制

- 前馈神经网络

加上残差连接和层归一化。

3. 解码器(Decoder)

解码器多了掩码自注意力,用于防止未来信息泄露。 上图详细展示了编码器和解码器层的子模块及连接方式。

上图详细展示了编码器和解码器层的子模块及连接方式。

4. 输入嵌入与位置编码

\[ PE_{(pos, 2i)} = \sin(pos / 10000^{2i/d_{model}}) \]\[ PE_{(pos, 2i+1)} = \cos(pos / 10000^{2i/d_{model}}) \]三、自注意力机制(Self-Attention)详解

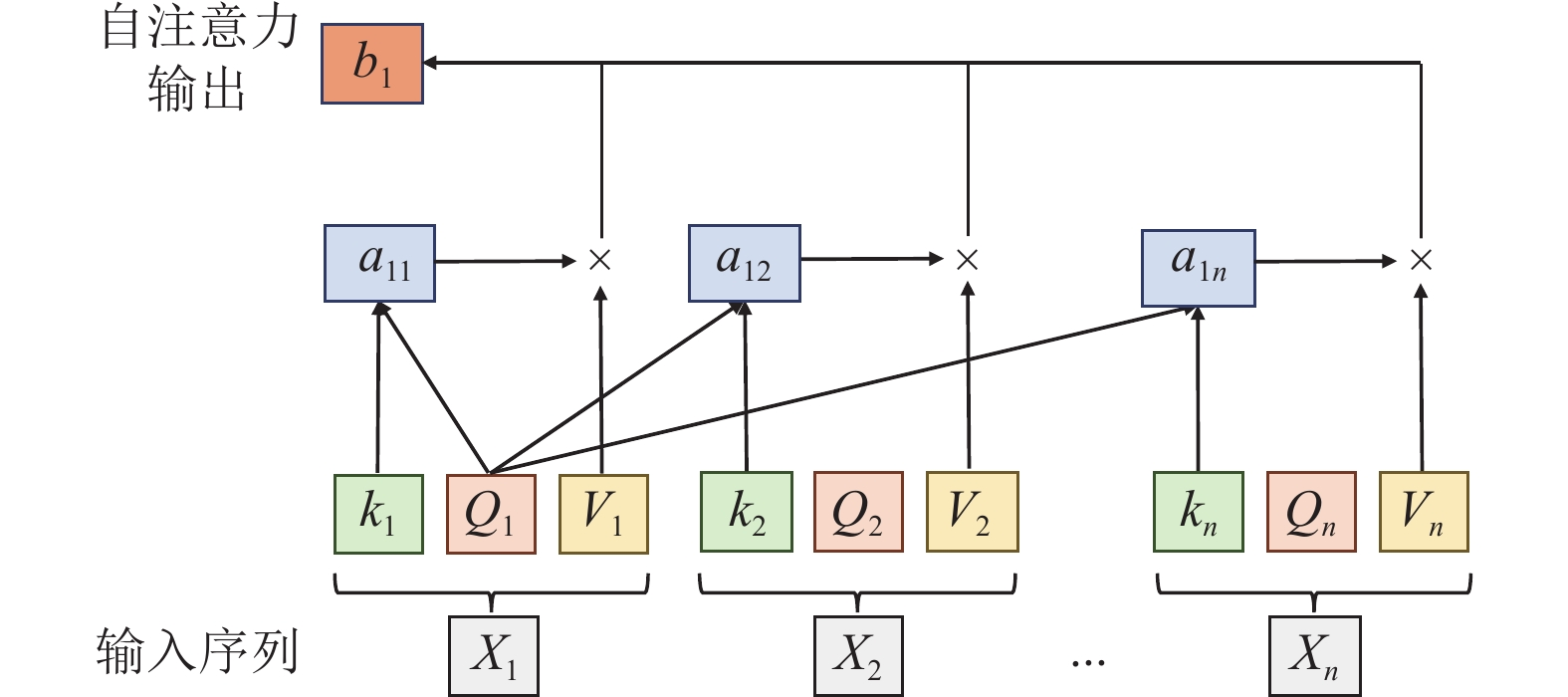

1. 计算过程

\[ \text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V \] 上图展示了自注意力的计算步骤。

上图展示了自注意力的计算步骤。

2. 多头机制

将注意力分成多个子空间并行计算,最后拼接结果。

四、代码实现(基于 PyTorch)

以下是简化的编码器实现:

import torch

import torch.nn as nn

import math

# 位置编码

class PositionalEncoding(nn.Module):

def __init__(self, d_model, max_len=5000):

super(PositionalEncoding, self).__init__()

pe = torch.zeros(max_len, d_model)

position = torch.arange(0, max_len, dtype=torch.float).unsqueeze(1)

div_term = torch.exp(torch.arange(0, d_model, 2).float() * (-math.log(10000.0) / d_model))

pe[:, 0::2] = torch.sin(position * div_term)

pe[:, 1::2] = torch.cos(position * div_term)

pe = pe.unsqueeze(0)

self.register_buffer('pe', pe)

def forward(self, x):

return x + self.pe[:, :x.size(1), :]

# 多头自注意力

class MultiHeadAttention(nn.Module):

def __init__(self, d_model, num_heads):

super(MultiHeadAttention, self).__init__()

assert d_model % num_heads == 0

self.d_k = d_model // num_heads

self.num_heads = num_heads

self.q_linear = nn.Linear(d_model, d_model)

self.k_linear = nn.Linear(d_model, d_model)

self.v_linear = nn.Linear(d_model, d_model)

self.out_linear = nn.Linear(d_model, d_model)

def forward(self, q, k, v, mask=None):

batch_size = q.size(0)

q = self.q_linear(q).view(batch_size, -1, self.num_heads, self.d_k).transpose(1, 2)

k = self.k_linear(k).view(batch_size, -1, self.num_heads, self.d_k).transpose(1, 2)

v = self.v_linear(v).view(batch_size, -1, self.num_heads, self.d_k).transpose(1, 2)

scores = torch.matmul(q, k.transpose(-2, -1)) / math.sqrt(self.d_k)

if mask is not None:

scores = scores.masked_fill(mask == 0, -1e9)

attn = torch.softmax(scores, dim=-1)

context = torch.matmul(attn, v)

context = context.transpose(1, 2).contiguous().view(batch_size, -1, self.num_heads * self.d_k)

return self.out_linear(context)

# Transformer 编码器层

class EncoderLayer(nn.Module):

def __init__(self, d_model, num_heads, d_ff, dropout=0.1):

super(EncoderLayer, self).__init__()

self.self_attn = MultiHeadAttention(d_model, num_heads)

self.ffn = nn.Sequential(

nn.Linear(d_model, d_ff),

nn.ReLU(),

nn.Dropout(dropout),

nn.Linear(d_ff, d_model)

)

self.norm1 = nn.LayerNorm(d_model)

self.norm2 = nn.LayerNorm(d_model)

self.dropout = nn.Dropout(dropout)

def forward(self, x, mask=None):

attn_output = self.self_attn(x, x, x, mask)

x = self.norm1(x + self.dropout(attn_output))

ffn_output = self.ffn(x)

x = self.norm2(x + self.dropout(ffn_output))

return x

# 测试

d_model, num_heads, d_ff, seq_len, batch_size = 512, 8, 2048, 10, 2

encoder_layer = EncoderLayer(d_model, num_heads, d_ff)

x = torch.randn(batch_size, seq_len, d_model)

output = encoder_layer(x)

print(output.shape) # torch.Size([2, 10, 512])

GPT系列模型

GPT 模型介绍

作为面试官,您好!下面我将从定义、历史发展、架构原理、工作机制、应用场景以及优缺点等方面,系统地介绍 GPT(Generative Pre-trained Transformer)模型。这是一个由 OpenAI 开发的生成式预训练 Transformer 模型系列,是当今大语言模型(LLM)的代表作之一。 我会尽量保持简洁明了,如果您有特定焦点(如某个版本),可以进一步追问。

1. 什么是 GPT 模型?

GPT 是一种基于 Transformer 架构的深度学习模型,专为自然语言处理(NLP)设计。它能够理解和生成人类般的文本,通过预测序列中的下一个词(token)来实现“生成”功能。 核心理念是“预训练 + 微调”:先在海量无标签数据上预训练模型学习语言模式,再针对特定任务微调。

2. 历史发展

GPT 系列从 2018 年起步,已迭代至 2025 年的 GPT-5,每代模型参数规模和能力大幅提升。以下是关键版本的简要比较(使用表格便于查看):

| 版本 | 发布年份 | 参数规模 | 关键创新与特点 |

|---|---|---|---|

| GPT-1 | 2018 | 1.17 亿 | 首次引入生成式预训练 Transformer,奠基架构;主要用于文本生成基准测试。 |

| GPT-2 | 2019 | 15 亿 | 参数增加 10 倍,支持更连贯的文本生成;因潜在滥用风险,OpenAI 延迟完整发布。 |

| GPT-3 | 2020 | 1750 亿 | 革命性规模,支持零样本/少样本学习;ChatGPT 的基础,推动 AI 应用爆发。 |

| GPT-4 | 2023 | 未公开(估超万亿) | 多模态支持(文本+图像);更强推理能力,集成于 Bing 等产品。 |

| GPT-5 | 2025 | 未公开(更大规模) | 进一步提升多模态和实时交互;聚焦安全与效率优化。 |

这一演进反映了从简单生成向复杂智能的转变,受 Transformer 论文(2017 年)启发。

3. 架构原理

GPT 基于 Transformer 的解码器(Decoder-only)架构,主要组件包括:

- 自注意力机制(Self-Attention):允许模型并行处理序列,捕捉长距离依赖(如句子上下文)。

- 多头注意力(Multi-Head Attention):多个注意力头并行工作,提升表示能力。

- 前馈网络(Feed-Forward) 和 层归一化(Layer Normalization):用于非线性变换和稳定训练。

- 位置编码(Positional Encoding):处理序列顺序信息。

整体结构是堆叠多个 Transformer 块,输入文本被转化为 token 嵌入(Embedding),输出是概率分布,用于预测下一个 token。 例如,输入“今天天气”,模型会计算每个词的上下文权重,生成“很好”作为续接。

4. 工作机制

- 预训练阶段:在互联网规模的文本语料(如 Common Crawl)上,使用无监督学习(掩码语言建模或因果语言建模)训练。目标:最大化预测下一个词的似然。

- 微调阶段:使用监督数据(如问答对)调整模型,适应下游任务(如翻译、摘要)。

- 推理过程:给定提示(Prompt),模型自回归生成(Autoregressive),逐步输出 token,直到结束符。

5. 应用场景

GPT 已广泛应用于:

- 内容生成:写作助手、代码补全(e.g., GitHub Copilot)。

- 对话系统:ChatGPT、客服机器人。

- 多模态任务:图像描述、语音转文本(GPT-4 后扩展)。

- 其他:教育(个性化学习)、医疗(辅助诊断)、娱乐(故事创作)。

6. 优势与局限

- 优势:生成流畅、自然;泛化强,支持零样本学习;开源部分模型促进生态。

- 局限:易产生“幻觉”(虚假信息);训练成本高(能源消耗大);潜在偏见(继承训练数据偏差);隐私与伦理风险。

总之,GPT 模型标志着 AI 从规则驱动向数据驱动的范式转变,推动了生成式 AI 的普及。到 2025 年,它已成为行业标准,但也引发了对 AI 安全的讨论。 如果您想深入某个方面(如代码实现或未来趋势),我可以扩展!

Llama

https://zhuanlan.zhihu.com/p/643894722

Llama (拉玛) 是由 Meta (前 Facebook) 开发的一系列大型语言模型 (LLM) 的总称。自推出以来,它因其强大的性能和相对开放的许可政策,对整个人工智能领域产生了巨大影响。

以下是 Llama 系列模型的主要特点:

核心特点

开放性(“社区许可”):

- 这可能是 Llama 最显著的特点。与 GPT-4 等闭源模型不同,Meta 向公众发布了 Llama 模型的权重(尤其是 Llama 2 和 Llama 3),并提供了“社区许可”。

- 这意味着研究人员、初创公司和大型企业(在一定限制内,例如月活用户超过7亿的公司需要额外许可)都可以免费使用、修改和分发这些模型及其衍生品,极大地推动了 LLM 领域的创新和应用普及。

高性能与高效率:

- Llama 系列模型在各种规模(例如 8B、70B、405B 参数)上都表现出了与顶级闭源模型相竞争甚至超越的性能。

- 它们在推理、编码、常识推理和问答等标准基准测试中得分很高。

- Llama 的设计注重效率,使其在同等性能下所需的计算资源相对较少,更容易部署。

先进的架构:

- Llama 采用的是“仅解码器”(decoder-only)的 Transformer 架构,这是当今主流 LLM 的标准配置。

- 不过,它也包含了一些关键的架构改进,使其区别于早期的模型(如 GPT-3):

- SwiGLU 激活函数:代替标准的 ReLU,以提高性能。

- 旋转位置编码 (RoPE):使用相对位置编码来更好地处理序列中Token的相对关系,有助于提升长文本理解能力。

- RMSNorm 归一化:使用均方根层归一化 (Root Mean Square Layer Normalization) 来代替标准 LayerNorm,以提高训练稳定性和效率。

主要版本演进

Llama 系列在不断迭代,每一代都在性能、功能和训练数据上进行重大升级:

🐐 Llama 1 (2023年2月)

- 定位:基础研究模型。

- 特点:最初仅以非商业许可形式提供给研究社区。它证明了在相对“较小”的规模(最大 65B 参数)上,使用海量的、高质量的数据(1.4 万亿个 Token)进行训练,可以达到顶尖的性能。它的发布意外地“泄露”并引爆了开源 LLM 社区。

🐐🐐 Llama 2 (2023年7月)

- 定位:首个可商用版本。

- 特点:

- 社区许可:正式开放给商业和研究使用。

- 更大的训练数据:在比 Llama 1 多 40% 的数据上进行预训练。

- 更长的上下文窗口:上下文长度翻倍,达到 4,096 个 Token。

- 强化的人类反馈 (RLHF):Llama 2-Chat 版本经过了严格的监督微调 (SFT) 和基于人类反馈的强化学习 (RLHF),使其在对话、遵循指令和安全性方面表现更佳。

🐐🐐🐐 Llama 3 (2024年4月)

- 定位:当前一代的旗舰模型。

- 特点:

- 卓越的性能:目前发布的 8B 和 70B 版本,在其同等规模上被认为是性能最强的开放模型,其性能可与 GPT-4 等顶尖闭源模型的中等版本相媲美。

- 海量训练数据:在一个超过 15 万亿 (15T) Token 的庞大数据集上进行训练,数据质量也经过了严格筛选。

- 更强的多语言能力:训练数据中包含超过 5% 的非英语高质量数据,覆盖 30 多种语言,显著提升了其多语言处理能力。

- 更大的上下文窗口:基础上下文窗口增加到 8,192 个 Token,并且有能力扩展到更长(例如 Llama 3.1 405B 版本支持 128K 上下文)。

- 未来的多模态:Meta 已经宣布 Llama 3 将具备多模态能力(理解图像和文本),未来版本(如传闻中的 Llama 4)将集成文本、图像和可能的音频输入。

deepseek

DeepSeek(深度求索)是一家成立于2023年的中国人工智能公司,正迅速成为全球AI领域的重要力量。与 Llama 类似,DeepSeek 以其高性能、模型开源和极具竞争力的成本而闻名,其重点是开发顶尖的通用人工智能(AGI)基础模型。

DeepSeek 的特点可以从其公司理念和其多样化的模型系列中看出来。

核心理念与特点

开源与开放:

- DeepSeek 效仿 Llama 2 和 Llama 3,将其许多强大的模型(包括模型权重)开源,供研究和商业使用。这极大地推动了AI社区的发展,允许开发者在他们的模型基础上进行构建和微调。

高性能与高效率:

- DeepSeek 的模型在各大AI性能排行榜(如 LLM 排行榜)上经常名列前茅,其性能在同等规模下可与全球顶尖的闭源模型(如 OpenAI 的 GPT 系列)和开源模型(如 Llama 系列)相媲美。

专注于“效率”与“智能”:

- DeepSeek 不仅追求模型“大”,更追求“高效”。他们率先在开源社区推出了先进的 MoE(Mixture-of-Experts,混合专家) 架构。这种架构允许模型在推理时只激活一部分“专家”参数,而不是全部参数,从而在保持极高性能的同时,大幅降低了推理成本和速度。

技术垂直细分:

- 与 Llama 相对统一的系列不同,DeepSeek 推出了一系列针对特定任务深度优化的模型家族,每个家族都有其独特专长。

DeepSeek 的主要模型系列

DeepSeek 并不是单一的模型,而是一个包含多个专业分支的大家族。

1. 旗舰通用模型 (DeepSeek-V3 系列)

这是 DeepSeek 目前的旗舰产品,对标 Llama 3 和 GPT-4。

- 架构:采用高效的 MoE 架构(如 V3.2-Exp 版本)。

- 特点:

- “Thinking Mode”(思考模式):这是其API中的一个独特功能。用户可以选择是否开启“思考模式”(

deepseek-reasoner),该模式下模型会调用更强的推理能力来处理复杂问题,而“非思考模式”(deepseek-chat)则响应更快,成本更低,适用于简单对话。 - 成本效益:由于采用了 MoE 和稀疏注意力(Sparse Attention)等技术,其 API 服务的价格极具竞争力,大幅降低了开发者使用高性能AI的门槛。

- “Thinking Mode”(思考模式):这是其API中的一个独特功能。用户可以选择是否开启“思考模式”(

- 适用场景:复杂对话、内容创作、通识问答、API 集成。

2. 专项推理模型 (DeepSeek-R1)

这是一个专注于“推理”能力的模型家族,在逻辑、数学和编程问题上表现出色。

- 训练:通过大规模的强化学习(RL)进行训练,使其擅长解决需要逐步思考的复杂问题。

- 特点:在数学(MATH)、编程(HumanEval)和逻辑推理的基准测试中得分极高。

- 适用场景:数学解题、代码逻辑分析、科学推理、撰写技术文档。

3. 专项编码模型 (DeepSeek-Coder)

这是 DeepSeek 专门为程序员打造的模型系列,直接对标 Llama Code 和 GitHub Copilot。

- 训练数据:从头开始在海量代码数据(超过2万亿 Token,其中87%是代码)上进行训练。

- 特点:

- “Fill-in-the-Blank”(代码填空):不仅仅是代码补全,还能根据上下文填充代码的中间部分,非常适合辅助编程。

- 多语言:支持包括 Python, Java, C++, JavaScript 在内的多种主流编程语言。

- 高性能:其 33B(330亿参数)模型在性能上超越了许多同类开源模型。

- 适用场景:编写代码、调试 Bug、学习编程、代码翻译。

4. 多模态模型 (DeepSeek-VL & DeepSeek-OCR)

这是 DeepSeek 的“视觉”分支,使其具备了理解图像和文档的能力。

- DeepSeek-VL (视觉语言):这是通用的视觉语言模型,可以像 GPT-4V 一样“看图说话”,理解图表、网页截图、照片等,并回答相关问题。

- DeepSeek-OCR (光学字符识别):这是一个更专业的模型,专注于从图像中提取文字。它能高效处理高分辨率文档,支持100多种语言,并能精确解析复杂的表格、数学公式和手写体。

- 适用场景:文档自动化、图表分析、图像内容问答、票据识别。